close

以柔的家庭作業總有一頁是 bonus page,是一些需要思考、不一定有標準答案的數學題目。這個星期的題目是,A與B走在一起,B從楓樹街十號走,走過了五個房子,請問A在幾號房子前面。以柔不懂這題是什麼意思,把拔胸膛一拍,説咱們明天上學前,去街上看看門牌號碼是怎麼排的。果然,第二天,他們騎著腳踏車早點出門,騎過了一條街,以柔發現原來街一邊的門牌是雙數,另一邊是奇數。可是晚上回家她還是說不知道怎麼寫。把拔叫以柔在紙上畫,看看如何能自己想出答案。果然不一會兒,以柔就高高興興的自己寫答案了。她跑到我身前開心的說:「每次把拔跟我講完,問題就變得好簡單喔。」

我說是呀,你的把拔分析問題很有條理,是個很好的老師,你真幸運有他教你。很快的我也想到,其實我和以柔一樣幸運,因為我也有這麼一位很棒的爸爸老師。但是我的思緒不就此停止,不知怎地,忽然想到另一個很棒的老師:X。

X是國中同學,聰明慧黠。每次月考,她總是遙遙領先的第一名,從無例外。再下來一段距離,才是固定第二名的我。X雖然總是第一名,卻不吝分享知識。那時很多人都補習,我因為從淡水上台北念書,花在通勤的時間已夠多了,就沒有再跟著去補習。X會在課餘的時間將我抓到一旁,拿出補習時抄下的小本子,告訴我一些數學題目,這樣解就特別簡單。她總是有能力將複雜的題目講解的很簡單明瞭,使我一聽就懂。她現在在大學教統計,我總是想到多年前她教我算數學公式的情形,那時她教的多麼的清楚,想來現在她的學生也是如此受益吧。

那時候,大多與坐在身邊、也就是身高相仿的同學當好朋友,因此與我廝混最多的是一群高個子的女生,X的酒肉朋友則是坐在教室前方的人。說也好玩,我的好朋友剛好都住在同一區,每天放學就沿著金華街,晃呀晃的,先送一個人回家,剩下的人再送我去坐校車,天荒地老的,好似時間怎樣也用不完。X的朋友也都住另外一區,不上學的時候還會去那些人的家玩。X與我不僅朋友沒有交集,連性格也是南轅北轍,我以前寫過,班上玩過一個遊戲,每個同學在黑白紅綠四種顏色的紙,背後寫上哪一個人最配哪一個顏色。我這個多愁善感的人,是班上收到最多黑與白紙的人,X的個性豪爽樂觀,則是得到最多紅與綠紙的人。這麼沒有交集的兩個人,卻成為最好的朋友。

X在我的國中畢業紀念冊裡如此闡釋我們的友情:

“二年多來,即使我們的個性差距如此大(你的黑白,我的紅綠),也有一絲很奇怪的友誼牽引著。…我跑出去玩,不會想拉你下水,一方面是你住淡水,另一方面是朋友交往問題,你大概不會和我們一起”酒酒肉肉”,我好像真的沒有和你一起跑出去過。同樣的,妳那一堆的計畫,我也不會參與,因為”酒肉方式"不同。…

有人說:君子之交淡如水,我們堪稱君子,但是水實在是淡了些,改成果汁差不多,可以寫成長紋之交()如果汁。()中的字我也不知該填濃還是淡,反正果汁有伸縮性,倒是不用()的字硬性規定。”

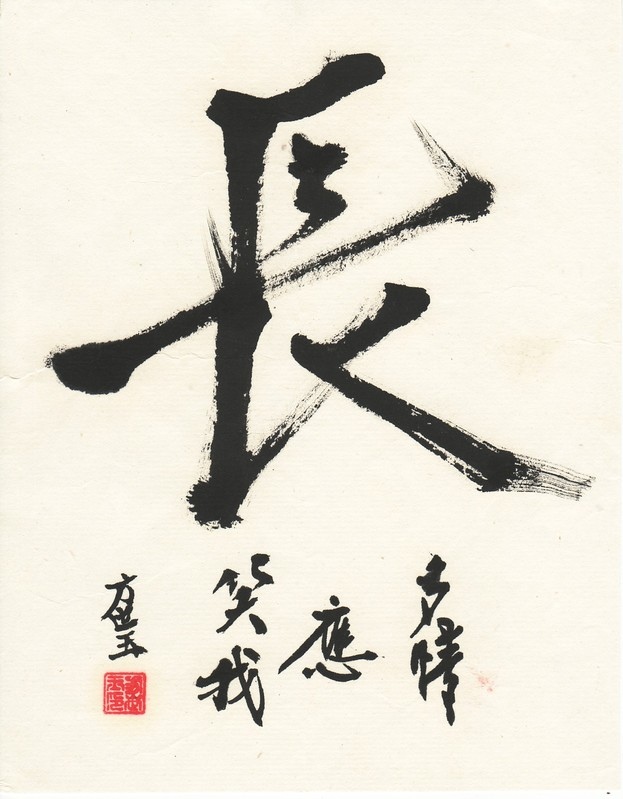

字裡行間可以看出X詼諧調皮的個性。聰明的她不太需要死讀書,就可以輕易考第一名;小小年紀就會喝酒,零用錢拿來買一冊又一冊的武俠小說,念了一遍又一遍,又很大方的借我看,於是隨著X,我也將金庸主要的小說都唸過了。(工作以後,我才藉著一趟又一趟回台灣的機會,慢慢地將金庸的長篇小說買齊。)後來她又迷古龍的書,自稱是方世玉,她寫的一手好毛筆字,揮毫後,就蓋個方世玉的章。

也是那個時候,我們決定互稱X與Y,加上彼此名字當中不常見的字,她成了「紋x」,我則是「長y」。會想用XY,是因為當時數學在學X與Y軸, 每個座標上的定點都要有X與Y的指標,以為X與Y是永不分開的定理,所以就用在我們的稱謂上。現在想來,X與Y軸只有起點相連,然後就各自延伸,再也不交會,用在友誼上不見得有多好,然而,我們這輩子卻也真的如此XY的交往下去。

國中畢業後,我們上了同一所高中,雖然不同班,卻不時可以見面。要合唱比賽了,我坐在鋼琴前在幫班上伴奏,她就跑來坐在我旁邊幫我翻譜;上體育課時,我泡在游泳池裡摸不出頭緒,游泳校隊的她就蹲在池邊教我怎麼游蛙式;畢業的時候,她負責寫畢業紀念冊首頁瀟灑的毛筆字,我也與有榮焉。一直到大學時,她還會沒事寄個小東西過來,如今拿在手中摩搓,想到她有時候喝酒,就會打電話來,嘴角浮上一絲微笑。

大學畢業的暑假她就結婚了,我臨出國前,還去參加她的公證結婚,是近親之外唯一的朋友,想來這種場合,既不酒也不肉,正適合果汁之交的朋友參加。後來我們分去美國不同州唸書,一次路過她住的城市,剛好飛機誤點,碰碰運氣隨便撥個電話過去,居然找到她,她二話不說,和先生殺到機場,把我載到一處湖邊走走。後來每過一陣子,她總會稍來一些讓人難過的消息,可是當我急忙打電話給她,電話那頭總會傳來熟悉地一派不在乎的聲調,讓我想起小時候,她總會大聲的到處嚷嚷:「奇怪,我就是不會哭耶,我就是哭不出來!」,似乎與如今電話那端的她互相映照。

以柔出生的那年,恢復單身的X跑去加拿大坐火車旅遊,發生了豔遇,忙不迭的打電話給我。像往常一樣,她呱啦呱啦的說著,我靜靜聽著,偶爾答一下腔。她說的正高興的時候,樓上睡覺的娃娃忽然哭了起來,我在心裡交戰一下,用手蓋住話筒,跑到房間外看娃娃一眼,知道沒事以後,為了怕擾亂X的興致,又跑到離娃娃房間最遠的角落,讓她說的高興,一邊在心裡跟娃娃說:「拜託忍耐一下,馬麻讓X講完話,馬上就來餵你了。」從頭到尾,X都不知道我在女兒和她之間,選擇了她。我的抉擇其實很簡單,因為娃娃晚五分鐘喝奶不會有嚴重的後果,而X當時需要人聽她說話,我得給她完全的注意力。好不容易放下電話,衝去將娃娃抱起,坐在搖椅上,注視著粉嫩的嬰兒在我懷裡喝奶的滿足神情,想起幾分鐘前X興奮的語調,真切地感到我們處在多麼不同的世界。

即使處在不同的世界,我們還是沒有切斷連繫。每過一陣子,或是在家裡,或是在公司,我總是會忽然接到X打來的電話,通常是因為接到我寄給她的長篇大論的信或卡片,懶得回,乾脆打電話講話比較快。一次她遇著另一位友人,兩人過完跨年,打電話來我家鬧,另一人親切的叫著我的名字,我有點窘,不好意思的問,你是誰呀?原來又是同一個高中的同學,認識我們共同的另一位朋友,所以也來向我道新年好。美國早晨清醒的空氣中,能感到夜裡那端微醺的兩個中年女子,她們一些些的欣喜與失落,讓我惆悵的不知作如是想。

每次我回台灣,只要X也在台灣,總會跑來淡水找我。從小認識她的我媽媽,也會煮一桌家常菜來招待她。一年她在我家吃完午飯,跟我說,我要去看媽媽,怎樣?要跟我去嗎?於是她開車載我去金山探望她媽媽,帶我進入骨甕環繞的靈骨塔裡,隨口告訴我風水與骨甕位置不同的價格差別,又指著一些媽媽鄰居的牌位們,輕聲的說:「你看,這些好像是那次空難的人,一家大小都放在一起。」我們隨意的瀏覽牌位上寫的名字與出生死亡年月,好像逛百貨公司那般的不經心。這一派的輕鬆一向是X的風格,從未經過死亡洗禮的我,隨著她的牽引,面對著死亡,心中興起一絲絲勇氣。

我們同是四月出生的孩子,我是月初,她是月底,因此我們總是自詡是春天的孩子。但我心中總有些不平,因為台灣北部的四月初還得穿長袖,到她的生日倒可以穿短袖了,似乎她的生日比我更春天。終於等我搬到加州,四月初總算有些春天的消息,可以名正言順的自稱是春天的孩子(雖然早已不再是孩子)。通常我的生日剛過,就會去選張生日卡片寄給X,然後她就會打通電話給我,哇啦哇啦的抱怨又不小心錯過了我的生日,可是因為我的生日先到,所以不公平云云。我總是微笑的端著話筒,等她說完一大堆的藉口,才能擠出一直想問的話:「所以,你現在怎樣?」這,是我唯一想知道的。

我們這兩個X與Y軸,自從國中畢業以後就再沒有實在的交集,可是又似乎從沒分開過。二十多年來,我的體力鍛鍊的好多了,可以與她一起爬坡去淡江,又去淡水河邊走長長的路;我們不約而同的變成愛開車的女人,只是除了那次去金山,還未一同開過長長的車;我跌撞一番之後,愛情終於落地生根,如今在孩子與家庭之間周旋,她如今似乎已擁抱愛情,又似乎還沒,我也問不出所以然。無論如何我們總有同樣的年輕歲月可以回味,無論生命走到何處,總有共同的源頭,總能當一輩子的朋友。

春天又到了,藉此篇回憶,送給老朋友,祝彼此生日快樂,享受生命,永永遠遠。

春天又到了,藉此篇回憶,送給老朋友,祝彼此生日快樂,享受生命,永永遠遠。

全站熱搜

留言列表

留言列表